Kaum eine Architekturfrage wird derzeit in der Branche so intensiv diskutiert wie jene zwischen ARM und RISC-V. Während ARM seit Jahrzehnten die technologische Grundlage für nahezu alle Embedded- und Automotive-Anwendungen bildet, gewinnt RISC-V als offene, lizenzfreie Architektur zunehmend Aufmerksamkeit – nicht nur in Forschung und Industrie, sondern auch auf politischer Ebene. Doch steht hier tatsächlich ein Wechsel bevor? Oder erleben wir eher den Beginn einer funktionalen Aufgabenteilung?

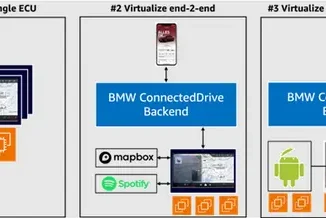

In der aktuellen Realität ist ARM im Automobilbereich ohne ernstzunehmende Alternative. Die CPU-Architekturen von ARM bilden das Rückgrat moderner SoCs für sicherheitskritische Funktionen wie Antrieb, ADAS, Bremssysteme oder Gateway-Logik. Zu den derzeit technologisch führenden Plattformen zählen Lösungen von Anbietern wie NVIDIA mit seiner Drive-Serie, Qualcomm mit der Ride Flex-Plattform sowie NXP mit der S32-Familie. Auch Renesas, STMicroelectronics und Unternehmen wie ZF oder Mobileye arbeiten an leistungsfähigen SoCs für den Automotive-HPC-Einsatz. Diese Systeme setzen fast durchgängig auf ARM-basierte CPU-Architekturen – etwa Cortex-A, Cortex-R oder die neue Neoverse-Reihe – die eine Kombination aus hoher Performance, Echtzeitfähigkeit und Safety-Erweiterungen bieten. Die Reife der Toolchains, die Verfügbarkeit von Safety-zertifizierter IP und das über Jahre gewachsene Ökosystem machen ARM zur ersten Wahl – insbesondere dort, wo ISO 26262-Anforderungen gelten und Entwickler auf stabile, bewährte Plattformen angewiesen sind.

RISC-V hingegen ist jung, dynamisch und vielversprechend. Die offene ISA (Instruction Set Architecture) erlaubt maximale Flexibilität, was besonders für maßgeschneiderte Systeme in neuen, softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen attraktiv ist. Kein Lizenzmodell, keine Architekturvorgaben, dafür völlige Designfreiheit – für viele eine strategische Option, um Abhängigkeiten zu reduzieren und neue Performancepfade zu erschließen.

Aber RISC-V ist noch lange nicht dort, wo ARM heute steht. Safety-zertifizierte IPs, deterministische Echtzeiteigenschaften, konsistente Compiler-Toolchains – all das steckt noch in der Entwicklung oder frühen Serienumsetzung. Und dennoch: Der Trend ist eindeutig. Erste Automobilzulieferer und Start-ups integrieren RISC-V bereits als Coprozessoren, für Peripherie-Management oder als dedizierte KI-Beschleuniger. Auch regulatorische und geopolitische Entwicklungen – etwa europäische Bestrebungen zur Technologischen Souveränität – verleihen RISC-V zusätzlichen Schub.

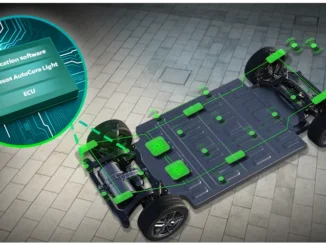

Die entscheidende Frage ist daher nicht: Wer setzt sich durch? Sondern: Wo macht was Sinn? In den kommenden Jahren werden wir eine Phase erleben, in der beide Architekturen parallel existieren – und sich zunehmend ergänzen. ARM wird weiter die Plattform für zentralisierte, sicherheitskritische HPC-Anwendungen bleiben. RISC-V hingegen wird dort wachsen, wo Modularität, Anpassbarkeit und wirtschaftliche Skalierung wichtiger sind als Safety-Level A oder B.

Langfristig könnte genau diese Komplementarität das Beste beider Welten ermöglichen: standardisierte, sichere ARM-HPCs im Fahrzeugkern – ergänzt durch hochspezialisierte RISC-V-Module an den funktionalen Rändern. Eine rein technische Frage ist das längst nicht mehr. Es geht auch um Kontrolle, Know-how, Unabhängigkeit – und letztlich um Innovationsfreiheit in einer Branche, die sich neu erfindet.

Fazit: Nicht „RISC-V oder ARM“, sondern „RISC-V und ARM“ – das ist das wahrscheinlichste Szenario für die Automobilarchitektur der kommenden Dekade. Entscheidend wird sein, wie offen, strategisch und pragmatisch OEMs und Zulieferer mit dieser neuen Vielfalt umgehen. Fest steht: Der Prozessor der Zukunft wird nicht nur Rechenleistung liefern – sondern auch Antworten auf Fragen von Sicherheit, Flexibilität und technologischer Souveränität. (oe)

Klaus Oertel ist Chefredakteur der AEEmobility